*NOTA: Publicado originalmente en la revista Festa de 1994.

Petrer, pueblo de hidalgos

Petrer no es uno de esos pueblos en los que las casas lucen cuartelados blasones con altivos lemas –Antes que Dios fuera Dios, los Quirós eran Quirós y los Velasco, Velasco– se lee grabado en la piedra del escudo que ostenta un caserón del norte de España.

Si hacemos un recorrido por las calles del casco antiguo de la población observaremos que, salvo el escudo de la portada de la iglesia de San Bartolomé, que como se sabe son las armas de los antiguos señores territoriales de la villa, de ningún otro blasón se tiene, ni se ha tenido noticia.

Esta ausencia de testimonios heráldicos en nuestra fisonomía urbana nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿Existió la aristocracia en Petrer?

Si retrocedemos algunos siglos, veremos que aquellos primeros petrerenses de origen catalanoaragonés, que tras la reconquista se asentaron en estas tierras, convivieron -según los defensores de la llamada España de las tres culturas- o se limitaron a vivir en el mismo lugar -según nuestra modesta opinión- que los árabes vencidos.

La diferencia social de aquel tiempo la marcaba el hecho de ser hidalgo, que exoneraba de la obligación de pagar tributos, o bien la de haber nacido pechero o menestral, que además de pagar, desempeñaban los llamados oficios viles; en aquella época, todos los realizados con las manos.

Otra diferencia más sutil que la anterior fue la del cristiano nuevo y el cristiano viejo. El cristiano nuevo era el árabe o el hebreo convertido a la fe de Cristo (casi siempre a la fuerza) por lo que eran mirados con recelo; como ejemplo diremos que al judío converso se le denominaba con el cariñoso apelativo de marrano.

El cristiano viejo, por el contrario, afirmaba no tener mezcla de raza no cristiana (sangre de godos) y podía demostrarlo mediante una ejecutoria de limpieza de sangre, donde aparecían expresiones como esta: «cristians vells d’inmemorial, persones honrades i de bona prosàpia, sense mescla de sang de moros, ni de jueus, ni d’altra secta».

La limpieza de sangre era imprescindible para casi todo lo que pudiera hacer prosperar a un hombre. Lo refiere Cervantes cuando don Quijote comentaba a Sancho la promesa de premiarle con honores y gobiernos de ínsulas, el pobre escudero, envanecido, ya se veía como un gran señor, y reparando en ello el hidalgo, le recordaba su humilde procedencia, a lo que Sancho respondía con orgullo: «cristiano viejo soy y con eso sólo me basta».

Otra anécdota al respecto, que no quisiéramos omitir, nos presenta el caso de dos hidalgos que encontrándose cada uno en los extremos opuestos de un estrecho puente y no pudiendo cruzarlo ambos al mismo tiempo, discutían sobre quién debía hacerlo primero…

«- Que lo haga aquel que sea cristiano más viejo.

Dijo uno.

– Entonces, lo haré yo, que soy descendiente de Cristo.

Contestó el otro; a lo que el primero respondía:

– Pues si sois descendientes de Cristo… seréis judío.

Más el segundo alegó con altivez:

– Se equivoca vuestra merced pues el parentesco me viene por la parte de Dios».

Así estaban las cosas, incluso después de la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII. Fue necesario esperar al XVIII y bien entrado éste, para que los expedientes de limpieza quedaran en desuso.

Cobró entonces más fuerza otro hecho de distinción social: el de ser poseedor de un vínculo o un mayorazgo; los propietarios de tierras, queriendo perpetuar éstas, u otros bienes para siempre en su estirpe, las gravaban jurídicamente, de manera que dichas propiedades sólo pudieran recaer en el hijo primogénito y así sucesivamente, con la imposibilidad de ser enajenadas (existen noticias de varios vínculos y mayorazgos en Petrer).

Este orden de cosas trajo consigo la aparición de lo que antes se llamaba mayorazgo en corte, es decir, el primogénito que siendo propietario de los bienes vinculados se trasladaba a la capital, recibiendo las rentas que las fincas del pueblo le producían, pudiendo así ocuparse de otros menesteres (casi siempre la holganza). Situación ésta muy frecuente y denunciada ya en 1805 por el jurisconsulto eldense D. Juan Sempere y Guarinos en su obra Historia de los vínculos y mayorazgos. Las Cortes suprimieron dicho privilegio en el año 1855.

Siendo España un país eminentemente agrícola, la riqueza se identificaba con la posesión de la tierra durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, cuantas más fincas acumulase un patrimonio mayor prestigio e influencia. Consolídase así la figura del gran hacendado o propietario, conocido popularmente como cacique.

El cacique, que los hubo de rancio abolengo y de nuevo cuño, gustaba como todo mortal de dar lustre a su casa y a sí mismo.

José Martínez Ruiz (Azorín), en su libro Antonio Azorín que está ambientado en gran parte en Petrer y donde retrata a ciertos personajes de la población dice:

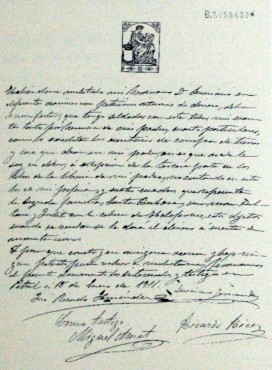

«(…) Por la mañana había venido a traer un sobre grande en que decía: Señor don Lorenzo Sarrió. Sarrió, puesto que era para él, ha abierto el sobre, después que se ha marchado el viejo, y ha visto que dentro había una cartela con un escudo. Este escudo resulta que es el de Sarrió (…) Esto ha conmocionado a toda la familia; por eso, cuando el viejo ha vuelto esta tarde, todos han salido a conocerle (…). Porque este viejo va de una parte a otra por los pueblos, repartiendo sus cartelas con las armas de los apellidos. En algunas casas no le dan nada y se quedan con la tarjeta, que ya a él no le puede servir, puesto que ha estampado en ella el nombre del agraciado; pero en otras si le dan algo, en reconocimiento, sin duda, a su atención».