* Artículo publicado originalmente en la Revista Festa 1987

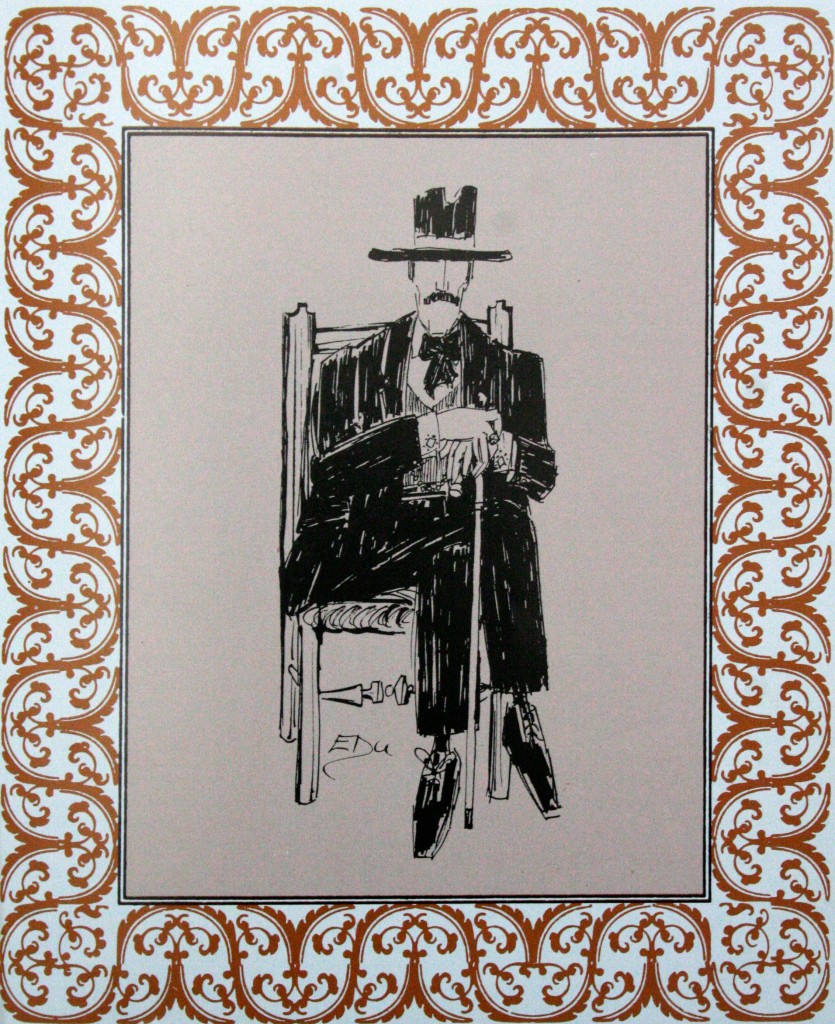

Don Severiano era un tipo singular del que siento no poder acompañar ningún retrato, ninguna fotografía. Me separan de él más de medio siglo. Dice D. Juan Bta. Vilar (1) que «En Elda, Monforte, Petrel y Villafranqueza tienen un hidalgo, allá por el siglo XVIII». El hidalgo a que se refiere el señor Vilar era un hidalgo de verdad, de aquellos que cobrarían, aunque ya en el siglo XVII poco podrían sacar de un pueblo no muy rico o de un Estado más calamitoso. Don Severiano no era hidalgo de verdad, de derecho, sino de estampa, un hombre con escasos recursos pues cuando le conocí ya estaba completamente tronado.

Era Don Severiano más bien alto, aquijotado, con ojos pardos y vivos y un bigote bien poblado. Siempre le conocí cubierto con un sombrero negro a tono con su vestido. Llevaba camisa y cuello blancos y un bastón fino, oscuro, de cierta dignidad, con puño y contrera de plata. Era, posiblemente, uno de los descendientes de la familia Algarra, aquel Brigadier al que Petrel tiene dedicada una calle. Se llamaba Severiano Fernández Algarra y era hermano de otro personaje que le llamábamos Don Ricardito, «el Capitanet», que vivía en la Plaça de Baix donde es ahora la casa de Marino.

No le conocí oficio ni beneficio pero nunca perdió su compostura de «hidalgo». En el libro de Don Salvador Pavía, dedicado a Don Miguel Amat y Maestre, cita a un tal Severiano que no es otro que nuestro personaje y lo pone como una especie de amanuense en dos o tres ocasiones: cuando va a Valencia, cuando se queja don Miguel de que «tiene una ortografía valenciana terrible y cuando nos habla del tío de Madrid llamado D. Domingo Algarra(2). Don Severiano, sin más apelativo, era conocido por todo nuestro pueblo. Estaba ya algo entrado en años, tenía un hablar pausado y suave como si siempre preguntara. No recuerdo nunca oirle gritar. Estaba tan tronado que la gente le paraba preguntando por su salud, alabando su lozanía y tenía siempre a punto su estribillo:

«Un poco menos de salud y un poco más de dinero». Sin embargo, los hados no le protegieron porque disfrutó de una penosa y larga vida.

Hasta antes del año 36 siempre le conocí viviendo en la calle Independencia n.° 4, frente a la casa de Parra y muy cerca de donde vivían mis padres. La casa, derrumbada en la actualidad, era pequeña y estrecha con una breve entrada y al fondo, una de aquellas cocinas con el clásico fogón de ladrillos rojos, que no recuerdo haberlo visto encendido. Tenía la habitación arriba donde se subía por unas estrechas escaleras y alumbrada por una diminuta ventana. Mis primitivos recuerdos se remontan allá por los años trece y yo vendría a tener unos cuatro años pero hablaba «más que un sacamuelas», que era siempre esta expresión la que mi madre empleaba. Iba yo a la escuela de la tía Manihuela ya que me cogía muy cerca, lo que hoy llamaríamos guardería salvando las distancias, y que entonces se llamaba «la escola dels cagons». Algunas veces me venía a buscar mi tío Manolo pero cuando tenía un resquicio me escapaba a casa de Don Severiano. Me trataba con cariño afectuoso y me subía sobre su rodilla izquierda. Llevaba en su chaleco una cadena de oro más bien gruesa que en uno de los extremos tenía un reloj, también de oro, que me ponía al oido, y al otro extremo un dije igualmente de oro. Me gustaba que abriera la tapa del dije porque allí estaba el rostro de una señora fina y guapa, con la figura como si fuera de porcelana o esmalte. Como le bombardeaba a preguntas, me confesó en una ocasión, con afectada nostalgia, que era su madre. Y esto y muchas cosas más me aguantaba con resignación. Me mecía sobre sus rodillas, sin alterarse, a pesar de lo plomífero, que, como todos los niños, yo podría resultarle. De vez en cuando venía una mujer madura a cuidarle la casa, lavar sus camisas y plancharlas. Se ganaba la vida, si aquello era ganarse la vida, yendo a escribir al juzgado por las propinas. Iba al Notario de Elda y su juzgado por lo mismo, pues no recuerdo tuviera alguna ocupación fija.

Mi madre le llevaba, lo mismo que otras mujeres, algún plato de la comida que hacía, pues aunque no andábamos muy sobrados, mi padre tenía un buen sueldo para aquellos tiempos porque era encargado de la fábrica de calzado del TIO PERICO, de Elda. Don Severiano aceptaba aquello con cierta dignidad y alababa a mí mismo el comportamiento de mi madre. No le venía muy bien a mi madre que le hiciera muchas visitas, sospecho yo, por razones de higiene. Al trasladarnos a vivir a la calle Numancia, sentía yo tanto como él, nuestra triste separación.

Solía pasearse Don Severiano, por «el Camí deis Pasos», la actual Explanada, pero enormemente polvorienta, y a ver cómo iban llegando los labriegos de regar y cuidar sus huertas. Más de la tercera parte de aquella huerta son hoy pisos y calles asfaltadas. En aquel entonces, antes de la guerra, no llegué a ver ninguna de aquellas calles con asfalto y poquísimas empedradas con cantos rodados. Y el que tenía una bicicleta era poco menos que un potentado. ¡Cómo han cambiado las cosas!. Cuando se ve transformarse su propio pueblo, como yo, resulta como un sueño. Aquellas mulas, aquellas cabras, aquellos carros con su «tracatrac» acompasado y el chasquido de los látigos y sus trallas, qué lejos están de mí…

La última parte de las andanzas de Don Severiano la debo a Marina, quien me dice recuerda muy vagamente a D. Severiano. Ella conocía más a su hermano y a la mujer, Doña Ramona. Por cierto que cuando ésta veía entrar a D. Severiano por su casa se apresuraba a sacarle a la calle, dándole cuantas monedas llevaba encima porque sospechaba, y no sin fundamento, que se trataba más que de una visita, de un sablazo.

El final de su vida fue triste, enormemente triste. Iba a pordiosear al chorro de Santa Bárbara y allí fingiendo que le cuidaba, recogía las monedas de los transeúntes y visitantes que pasaban. Luego, cuando ya no podía sostenerse, le internaron en el Asilo de Monóvar y allí murió sobre los años 1.957 o 58 y allí fue también enterrado…

Don Severiano fue nuestro último «Hidalgo» que no daba su brazo a torcer pues conservaba, mientras pudo, su prestancia y dignidad como aquellos hidalgos de nuestra literatura picaresca, como en el Lazarillo de Tormes…

Le veía alguna vez y nos alegrábamos mutuamente. Le preguntaba por su salud alabando su buen ver a lo que me respondía, como a todos, con su clásico retornelo: «un poco menos de salud y un poco más de dinero».

NOTAS:

(1) . Juan Bta. Vilar, Historia de Orihue-la, tomo IV/1 Pag. 277.

(2) . Salvador Pavia. D. Miguel Amat, Pág. 211/279, 267, 284.