…Prosigue desde el séptimo capítulo…

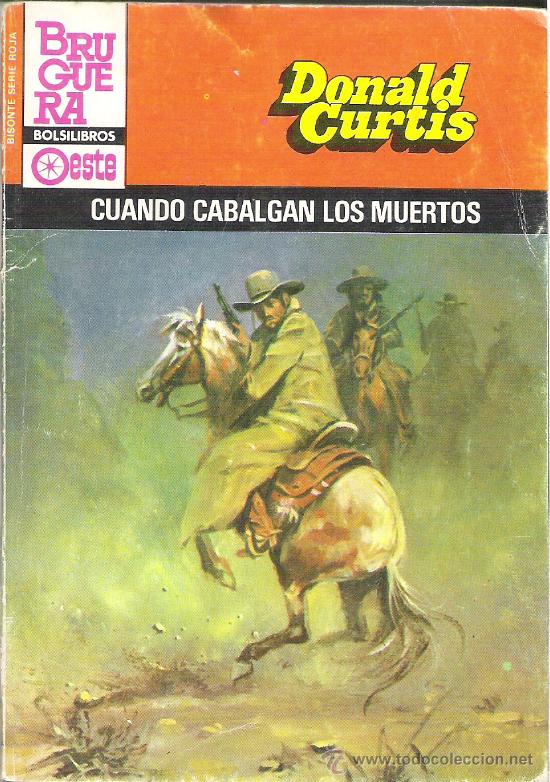

En aquellos tiempos la “Editorial Bruguera” era la líder en publicaciones populares. La Bruguera, además de los tebeos, editaba unas novelas de bolsillo de bajo precio de mucho éxito entre los adolescentes y también entre los que ya no lo eran tanto. Como las del oeste, en las que lo que más importaba era la rapidez del “bueno” en desenfundar y que acababa matando al “malo” que caía con su arma en la mano y en cuya culata podían apreciarse muchas muescas( había matado mucho aquel canalla).

Luego estaba El Coyote, mucho mejor que El Zorro. También estaban las del FBI, cuyo protagonista muy a menudo se llamaba Flannagan y que, al encontrarse frente al gánster, lo definía con frases truculentas como “tenía el rostro marcado por el estigma del vicio”, o bien al penetrar en un antro de mafiosos, comentaba “el espeso humo tenía el acre olor de los cigarrillos rubios”. Estas frases y otras tonterías encantaban a todos aquellos lectores cuya pobre y monótona vida no les ofrecía demasiadas alegrías.

De autor desconocido había un personaje de estas novelas llamado “La Sombra”, seguramente antecesor de los personajes antes mencionados. Se trataba de un ser totalmente vestido de negro con un sombrero de ala ancha que impedía ver su rostro y una larga capa debajo de la cual escondía dos enormes pistolas plateadas que cuando salían a relucir causaban estragos. Solo aparecía de noche y sabiendo de antemano a quien buscar. Actuaba y desaparecía como si de un fantasma se tratase. Las hazañas de aquel misterioso ser era aconsejable no leerlas por la noche, los niños claro.

Caminando por las mañanas y pedaleando por las tardes, el lazarillo bastante cansado de la vida que lleva, comienza a urdir un plan. Sabiendo muy bien en que bolsillo guarda el dinero el amo, empieza la prueba con la sustracción de un billete de una peseta. Y así casi todos los días cuando al llegar a su casa el hombre cuelga en el recibidor su chaqueta continúan evaporándose las pesetas. Como todo transcurre sin que se produzca alarma, el rapaz delincuente da comienzo con los billetes de 5 pesetas (nada menos que un duro) y aquello continua durante largo tiempo sin que nadie advierta nada. El dinero se lo gasta a diario en una tienda de frutos secos que hay a la entrada de la calle Jerusalén junto a la Boquería. Almendras, avellanas tostadas, nueces, pasas van entrando a diario a su deprimido estómago.

Todo va bien hasta que un día, al ver en casa del amo y sobre la mesa del comedor un billete de 25 pesetas (tal vez colocado como cebo), no puede refrenar la tentación y se apodera de él. Pero no tardan en aparecer el amo y su esposa que, sin decir ni una sola palabra, extiende ella su mano hacia el aprendiz de bandolero invitándole a que devuelva el tan preciado billete. El lazarillo se lo devuelve y entonces la esposa dirigiéndose a su marido le pregunta qué hacer: «¿llamo a la policía?» Y antes de que el marido conteste, ella se dirige al lazarillo y le pregunta en qué se ha gastado el dinero que sustraía. «En comida», responde el acusado, «¡tenía hambre!» Ambos, marido y mujer, dieron media vuelta y del tema no se habló nunca más.

A pesar de toda la miseria que toca vivir, el innato temperamento latino empuja a la gente a organizar actos lúdicos, así pues, aparte de las grandes fiestas colectivas que se celebran en barrios como Gràcia o Sants, en el casco antiguo casi cada calle por estrecha que sea celebra su semana de fiesta mayor. Se colocan los clásicos papelillos de colores, los vecinos colocan las sillas de sus casas en las aceras y con una “orquesta”(cuatro o cinco hombres que tocan y uno que canta, llamado el vocalista). Empieza a sonar algo parecido a música acompañando la voz que intenta parodiar a Antonio Machín o a Carlos Gardel. Claro que a cambio de un bocadillo y un vaso de vino con gaseosa, no se podía pedir más.

Pero como somos un país imaginativo, un año en vez de orquesta se contrató un vocalista que cantaba en (atención que estábamos en los años 40) «playback», cuando esta modalidad era totalmente desconocida. No gustó y se retornó a la orquesta.

La vida en la ciudad transcurría bien para algunos y mal o muy mal para otros. Los hombres trabajaban para aportar a casa su sueldo. El horario de trabajo legal era de 48 horas semanales, es decir, ocho horas al día de lunes a sábado, tardaría aun en llegar la llamada semana inglesa consistente en considerar festivos los sábados por la tarde, lo cual no significa que se trabajasen menos horas, porque las ocho horas de los sábados pasaron a trabajarse seguidas por las mañanas.

Existían también algunas festividades en el calendario laboral a las que se denominaba “recuperable”; es decir, aquel día no se trabajaba pero a razón de media hora más al día se recuperaban las ocho horas perdidas. Sin embargo las “horas extras” eran una práctica muy extendida que hacía de la jornada oficial de 48 horas una burla.

Era frecuente que los hombres acabasen la semana con 55 horas de trabajo. También hay que decir que aunque pocas veces se les menciona, los hombres y mujeres del campo trabajaban duramente de sol a sol, con la sola ayuda de un asno o un buey. Es decir que los urbanitas con sus 55 horas podían considerarse unos privilegiados en este aspecto.

En los barrios bajos de la ciudad -bajos por su situación geográfica, que no por su bajeza-, los hombres al acabar su jornada no solían dirigirse al hogar para estar con la esposa y los hijos, lo suyo era reunirse con sus amigos en la taberna para jugar al dominó o a las cartas mientras iban sorbiendo un vasito de vino de Jumilla.

En el barrio del lazarillo el vino de Jumilla era muy solicitado, aunque sería difícil saber si por su calidad o por el precio. Los más ilustrados del barrio se enzarzaban en absurdas discusiones, que más bien se podían considerar diálogos de besugos. Así por ejemplo, si uno explicaba como provocar en el ojo una conjuntivitis mediante una hebra de tabaco, el otro agregaba que con una cabeza de ajos bajo la axila durante un par de horas, la temperatura podía subir hasta los 38’5 grados, a lo que un tercero opinaba que lo más efectivo era el lumbago que ningún médico podía detectar. Y es que, aunque existan excepciones, no somos un país extremadamente amante del trabajo. A veces en pleno debate cultural aparecía el “sabelotodo” del barrio, al que llamaban el Sócrates, con preguntas que solo conseguían que el grupo se dispersase: «¿qué es más, medio metro cuadrado o la mitad de un metro cuadrado?»

El lazarillo, que de matemáticas solo se sabía la tabla de multiplicar del cinco, tardó tiempo en conocer la respuesta.