–¡Eureka!, ¡eureka!, ¡lo tengo!.

Todos los que atestaban la plaza dirigieron su mirada al viejo loco que, por fin, abandonaba su encarcelamiento voluntario. Por un momento la agitada vida del mercado se congelaba y el desordenado bullicio convertíase en un silencio que ya lo quisieran en un funeral. Y no era para menos: la historia del «sabio» era de sobra conocida, o quizás no tanto… Lo que desde luego nadie ignoraba era que durante los últimos cinco años vivía encerrado en su pequeña y fría buhardilla, con la única compañía de algunos cientos de libros. Como se verá, obra y milagros de tan estrafalario exponente de la Humanidad bien merecen este artículo.

Este narrador que les conduce pudo indagar algo más sobre tan controvertido individuo, pues no sería justo que su curioso trabajo no constara en algún lugar. Para ello me entrevisté con dos de sus sobrinos, unos cuantos vecinos o incluso con Paola, considerada sin discusión su primer amor. ¿Cuánto haría de eso?, ¿treinta y cinco años?, ¿cuarenta?. Tras la ruptura (no llegaron a casarse) la muchacha contraería nupcias con un maduro empresario al que se auguraba una prometedora carrera al frente de las bodegas más importantes de la comarca. Y así fue, Paola vivió sin sufrir jamás carencias económicas, las de otro tipo van aparte. No sabe, amigo lector, cómo me tienta la idea de cambiar el hilo de estas líneas y ocuparme del noviazgo entre Paola y Braulio (¿he dicho ya el nombre del alborotado anciano?). Porque ella lo quiso con locura (como sólo es lícito amar a un demente) y los sentimientos del entonces jovencísimo sabio no andaban a la zaga. Nunca pudo vérseles discutir o dirigirse algún reproche, ¿que por qué no se convirtieron en marido y mujer?… no hay explicación aparente: supongo que la vida tiene esas cosas.

Cuando vi a Paola por primera vez la todavía atractiva mujer rondaba los cincuenta y cinco. Pronto tuve acceso a un sinfín de fotografías, poemas y cartas de aquella relación; ella las ocultaba como si de un tesoro se tratara (porque guardar una caja de zapatos bajo las sábanas de invierno en un altillo del armario es eso: ocultar). Por la descripción con la que acompañaba cada objeto, cada frase o verso, diríase que Paola llevaba abriendo y cerrando la misma caja cada día de su vida, ¡algunas cartas las recitaba de pura memoria!. En ocasiones, cuando yo tomaba algunas notas o ella me creía distraído, disimuladamente, se llevaba una mano a los ojos. Todavía hoy no acierto el motivo de su emoción, ¿un amor perdido?, ¿el inexorable paso de los años?… ¿y por qué escoger sólo uno?.

En mi última visita aceptó tomarse un café en algún bar, empezaba a cansarme la penumbra de su salón. Se arregló un tanto más de lo habitual y salimos, con la condición de que fuera ella quien eligiera la cafetería. En la conversación se mostró distraída y frecuentemente lanzaba sus ojos hacia algún punto alto de la ventana que daba a la calle. Aproveché para observarla con más detalle. La diferencia de edad que nos separaba era suficiente para hacernos pasar por una madre y un hijo, sin embargo diría que me enamoré de Paola. Obviamente nunca llegué a comentarle nada, ¿qué hubiera pensado de mí?. Además, ella sólo tenía elogios para el tal Braulio, ¿qué derecho tenía a inmiscuirme yo?. ¿No era todo un privilegio compartir unos recuerdos que incluso sus hijos ignoraban?.

Días después caí en la cuenta de que la cafetería se situaba justo enfrente del bloque en cuya buhardilla habitó el sabio sus últimos años. Perdone el descuido pero conviene aclarar que por aquel entonces el sabio llevaba cinco meses enterrado: no mucho después de su flamante descubrimiento un infarto se lo llevaba por delante. Tenía sesenta años, ¿quién hubiera acertado su edad bajo aquellas descuidadas barbas y canoso pelaje que cubría su cabeza hasta los hombros?. En realidad, no era tan viejo.

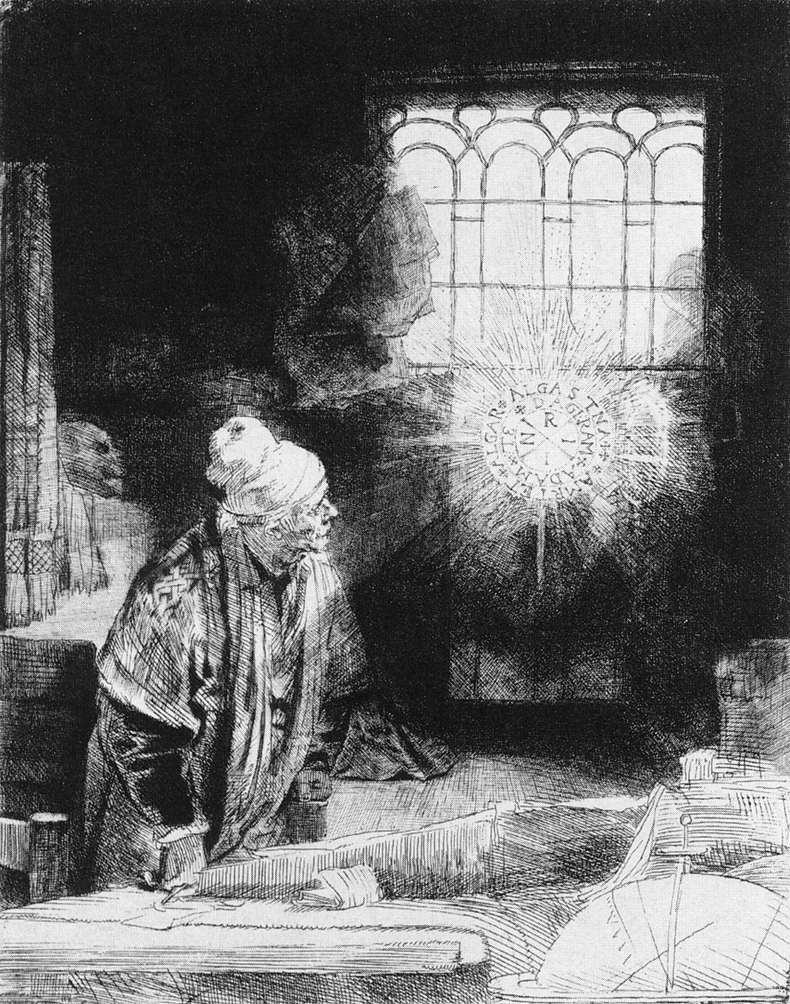

Dejemos de divagar y volvamos al principio. El caso es que Braulio se había propuesto dedicar su vida al estudio de las leyes fundamentales que rigen al Hombre. Semejante investigación, según sus propias palabras, pasaba necesariamente por la lectura de las obras literarias de mayor renombre de todos los tiempos. Una vez consultadas las fuentes documentales debería seguirse con un período de reflexión de al menos un año. Transcurrido éste, otro tanto se dedicaría a la formulación de las diferentes hipótesis. Y así, tras un juego de descarte fundamentado en un método analítico (tal fue la expresión empleada con uno de sus primos) se procedería a la segunda y definitiva relectura de los volúmenes seleccionados. En total calculaba unos treinta o cuarenta años de absoluta dedicación: de ahí el irónico apelativo de sabio por el que era conocido.

Si regresáramos al momento en el que Braulio irrumpía en el mercado, veríamos cómo seguidamente se dirigía con la misma efusividad hacia el Ayuntamiento. Debió creer que el alcalde, máximo representante de la autoridad, era digno primer oyente de sus conclusiones. Lo cierto es que la casualidad favoreció que lo encontrara en la mismísima puerta del Consistorio. De no ser por la multitud expectante que seguía al viejo, Don Francisco no se hubiera mostrado tan amable. El sorprendente séquito ofrecía una buena oportunidad para arañar algunos votos, debía por tanto cuidar el trato al espantajo que la mala fortuna le colocaba frente a él. El delgadísimo cuerpo de Braulio volvió a su estado de natural reposo, propio de un desgastado robinsón. El fuerte olor que desprendía dificultaba permanecer a menos de dos metros, todo sea dicho.

–Señor alcalde, ¿me concede diez minutos?… – Y así, se dice, se iniciaba una audiencia de la que corren mil rumores. Todos falsos a tenor de que se celebró a puerta cerrada, sin testigos.

Lo único seguro es que una hora después, la muchedumbre, más numerosa a cada instante, abría un pequeño pasillo por el que Braulio regresaba hacia su buhardilla. Entre la gente se encontraba Paola, pudieron mirarse apenas un segundo. Los sobrinos de nuestro protagonista, por supuesto que movidos por el interés de ganar la ración de protagonismo que por derecho les correspondía, trataron de convencer a su tío para que se hospedara con ellos. Claro que no reprochemos en exceso su doble intención; era evidente que Braulio necesitaba una ducha y un buen plato caliente. Su modus vivendi distaba poco del que supondríamos a una rata, ¿qué era eso de alimentarse a base de pan y algunas verduras que eventualmente le subían a su cubil?

Como es de suponer, una pregunta suscitaba la curiosidad popular: ¿en qué punto habría derivado tan excepcional investigación? Por desgracia, no pasaron ni dos semanas hasta que el frutero descubría su cuerpo en una esquina del habitáculo que hacía las veces de servicio. Imagínese la triste imagen de Paola cuando escuchó la noticia mientras hacía cola en el horno, ¿qué dolor no soportarían sus entrañas? Aún así su reacción se limitó a salir de la tienda en silencio. Apostaría un brazo a que regresó a casa para sumergirse en aquella caja de zapatos, de aquel altilllo, de aquel armario.

El funeral de Braulio fue seguido por prácticamente todo el pueblo, acontecimiento curioso teniendo en cuenta sus costumbres de ermitaño. El propio alcalde insistió en participar en una ceremonia que, por lo demás, fue la habitual. Incluso he podido recuperar un fragmento de las palabras que Don Francisco dedicaba al fallecido, fueron de lo más extrañas, ¿cuántas veces agradeció a Dios aquella audiencia? Y fuera consecuencia o no de aquel encuentro, no llegaría a cumplirse el primer aniversario de la muerte de Braulio cuando el primer edil causaba baja en el partido «para dedicar más tiempo a su familia».

Pronto la atención de la villa recayó sobre otros menesteres, y como sucede siempre volvió a no pasar nada. De vez en cuando los más chismosos, en presencia de Paola, sacaban a colación la miserable muerte (o vida) de Braulio esperando alguna reacción. Aclárese que la eterna soltería del desdichado la había convertido en su viuda (por más que ya lo fuera oficialmente de aquel bodeguero). ¡Qué templanza la de Paola simulando completa indiferencia!. «Era un buen hombre», y no añadía más.

«Paola Martínez Alabau, fallecida a la edad de 59 años, vecina de…, viuda de Don Federico Soto Jimenez… etc.»

Esta fue la manera en la que este narrador tuvo noticia de la defunción de Paola. Habrían transcurrido cuatro o cinco años desde aquel «Eureka» y me encontraba ojeando las necrológicas quién sabe porqué. Días después una carta manuscrita por la recién fenecida amiga, espero que no le importe que me refiera a ella de ese modo, aparecía en mi buzón. ¿Cómo transmitir al lector mi asombro? Discúlpeme si no aludo al contenido de la misiva, la juzgo demasiado personal. Confórmese con la felicidad de una enferma de cáncer (con irreversible metástasis) que se sabía acompañada allá donde sea que vayamos cuando morimos.

¿Qué hay de las conclusiones del filósofo Braulio?, ¿a qué santo tanta disgresión? No engañaré a nadie, poco o nada he sacado en claro. El frutero me entregó algunas anotaciones hechas a la carrera en un pequeño bloc de notas, recuperadas entre la infinidad de papelajos que inundaban la buhardilla. Anotaciones vagas, imprecisas y difícilmente legibles. Palabras sueltas sin sentido cubren decenas de hojas: tiempo, elección, fortuna, arrepentimiento, amor, suerte, mentira, confusión, verdad… Componga el lector la lección que desee a partir de ellas y deduzca cuáles son las leyes por las que se rige el Hombre; o Braulio, o Paola, o Don Fernando, o Don Federico, o los primos, o el frutero, o un servidor. Después, si ha podido con ello, le desafío a que formule una opinión de cada uno de nosotros.

¡Cuán complejo es juzgar a nuestros semejantes y con qué facilidad lo hacemos!