Los tipos de sepulturas eran diversos, solían emplearse ánforas cortadas dentro de las cuales se ponía al difunto, generalmente niños o jóvenes. Se daban tumbas con tejas (tegulae) cuadrangulares a doble vertiente, con tejas curvas sobre su vértice. Otro tipo, eran cistas de piedras colocadas de forma vertical y cubiertas por grandes losas, o formada por tejas, o simplemente realizando una fosa en el suelo. Más excepcionales son los enterramientos realizados en sarcófagos de piedra o de mármol, este último material noble, profusamente esculpido se pone de moda a partir del siglo II d.C. Producidos en serie en talleres de Roma o del Mediterráneo Oriental en el siglo IV d.C., serán importados por ricas familias, en puntos del Occidente, ahora decorados con motivos temáticos relacionados con el cristianismo.

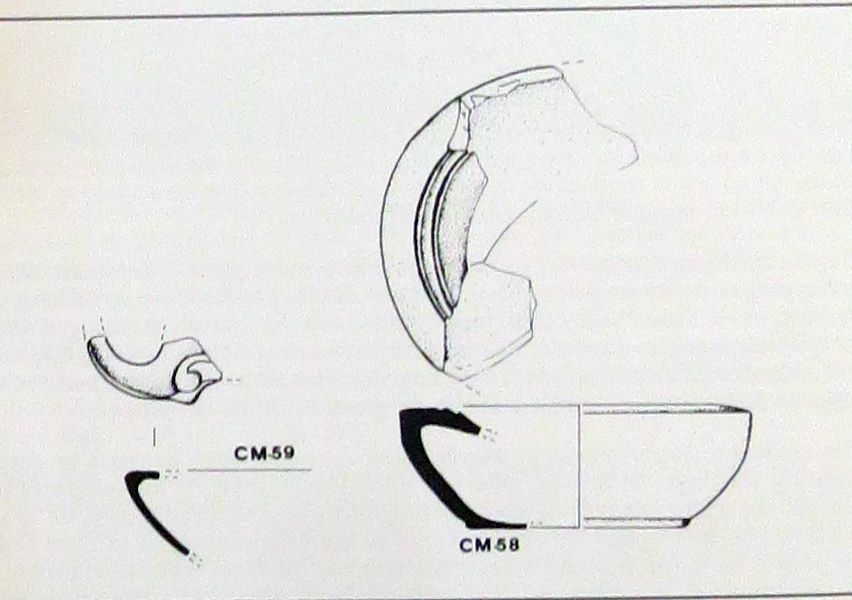

En lo concerniente a las necrópolis, tanto de la villa romana de Petrer, como del área de dispersión de los valles del Vinalopó, no tenemos todavía evidencias de su localización, hasta momentos más tardíos, ya en época bajoimperial y tardorromana. No obstante hay que hacer relación al hallazgo, en las recientes excavaciones realizadas en la calle Mayor, 2-4, en el nivel superior de restos de una pequeña cista, formada con tejas planas, algunas con digitaciones, muy arrasada y sin restos óseos. Horizonte cultural definido por cerámicas sigillatas Claras D, de procedencia norteafricana y con una cronología del siglo IV-V d.C. (Lám. IV).

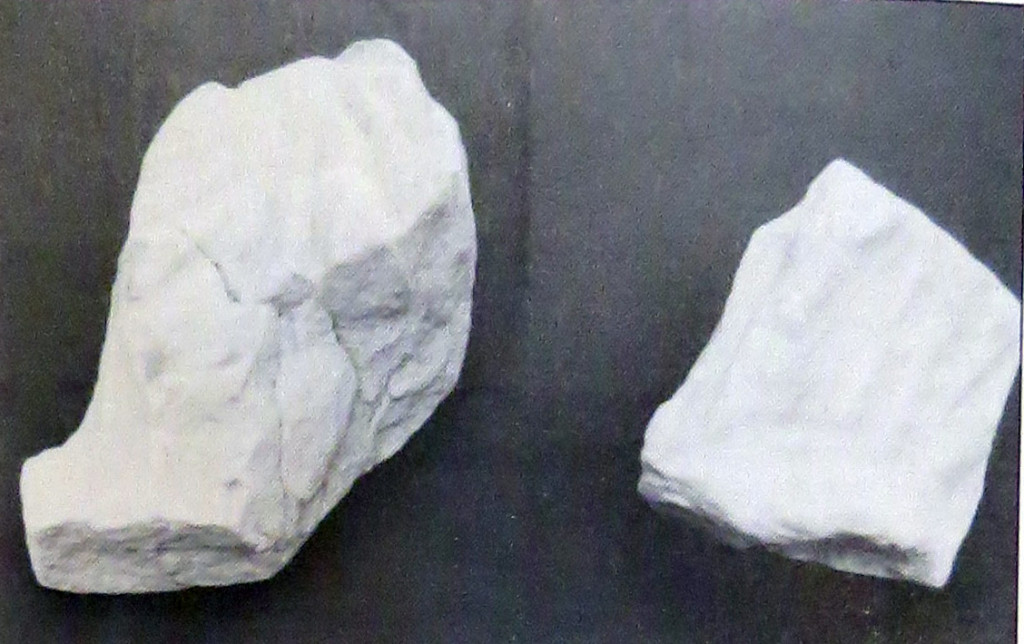

El hecho de que la cista aparezca asociada a estructuras domésticas, nos hace pensar en una reutilización del espacio, cuestión esta que nos queda todavía en el aire, al encontrarnos en una fase preliminar del estudio de los materiales y de las estructuras aparecidas. Otro hallazgo fortuito y fuera de contexto, está relacionado con un sarcófago romano. Se trata de dos fragmentos de escultura de mármol, encontrados en los escombros del Castillo de Petrer, en la primera fase de su restauración. Son dos altorrelieves que parecen pertenecer a una figura humana, cubierta por una toga con amplios pliegues.

Naturalmente los fragmentos son muy reducidos, pero si volvemos a releer la obra de Montesinos «Compendio Histórico Geográfico de las Iglesias. Gobierno y Territorio del Obispado de Orihuela» de 1794, encontramos entre sus páginas la descripción de unas losas de mármol con personajes togados, que adornaban unas ventanas en la fortaleza. Piezas ornamentales, sin duda, ya en aquel momento, descontextualizadas, y que no dudamos formaban parte de las que ahora, mutiladas, tenemos.

Por su tipología el profesor L. Abad, al que agradecemos la catalogación de estas piezas, cree que pertenecen a un sarcófago, proveniente de talleres romanos, en el siglo IV d.C. La importación de este tipo de piezas, por ricos propietarios, era un hecho relativamente frecuente, estando considerado también, dentro de este contexto el fragmento de sarcófago encontrado en el Castillo de Elda, con la representación del pasaje bíblico de Jonás.

Sin embargo, el panorama es mucho más alentador para la etapa tardorromana y visigoda, dentro del área del Vinalopó, a tenor de los recientes hallazgos, surgidos a través de campañas sistemáticas de excavación, en la zona de Aspe, necrópolis de Vistalegre, el arrasado mausoleo de la Casa Colora, junto con la reciente necrópolis del Monastil en Elda, con enterramientos de inhumación y tumbas de diferente tipología. Cistas con tejas de piedra o fosas de tierra, que aunque no muy ricas en ajuares funerarios, han dado material muy significativo para poder adscribirlos a un horizonte cultural amplio entre el siglo VI-VII, necrópolis de Vistalegre, y siglo V-VI, para la Casa Colorá y posiblemente la del Monastil, ésta todavía en fase de excavación y estudio, por lo que los datos son muy provisionales.

4. CONSIDERACIONES FINALES.

A tenor de todo cuanto venimos exponiendo y teniendo en cuenta la dispersión y la reducida área excavada, supuestamente ocupada por la villa romana de Petrer, es la sistematización del material cerámico, tanto las vasijas de lujo, como vasos y platos de sigillata, que se usarían para el servicio de mesa, como las ollas, tapaderas, cazuelas, jarritas y otros enseres domésticos, junto a recipientes de almacenamiento como ánforas y dolias, los elementos materiales que nos aproximan a las gentes que ocupaban y trabajaban el antiguo territorio de Petrer, formado a partir de una villa, concentración de áreas domésticas, obradores y parcelas de explotación agraria, constituyendo el primitivo núcleo de población, a partir del desarrollo de la Villa Petraria, Bitrír para los musulmanes y Petrer para los conquistadores reinos cristianos.

El ajuar cerámico encontrado, compuesto de sigillata aretina, sudgálica y Clara A, lucernas de volutas, olpes pintados de tradición ibérica, ollas y ánforas Dressel 1-4, junto a piezas monetarias, As de la Dinastía Julia-Claudia (14-68 d.C.) y un Sestercio de Antonino Pío (138 d.C.), nos sitúan el origen de la villa romana de Petrer, en época altoimperial, quedando dentro del contexto de ordenación y puesta en cultivo, de fértiles y productivas áreas del territorio, tras decretarse la «Pax Romana», con el emperador Augusto.

En esta primera fase, la dispersión de los hallazgos en el área de influencia del Vinalopó, villas del Campet en Novelda; Aspe y Monforte, Arco Sempere y Dos Puentes; en Elda, El Monastil; Villa de Caprala; Casa Nazario y Casas Juntas en Villena, etc., parece indicarnos la existencia de pequeños latifundios con una explotación sistemática del «ager publicus».

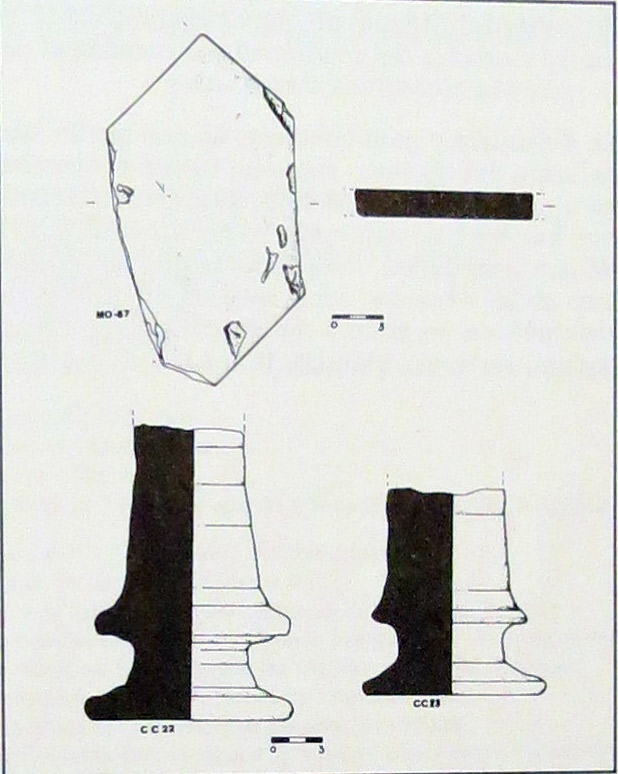

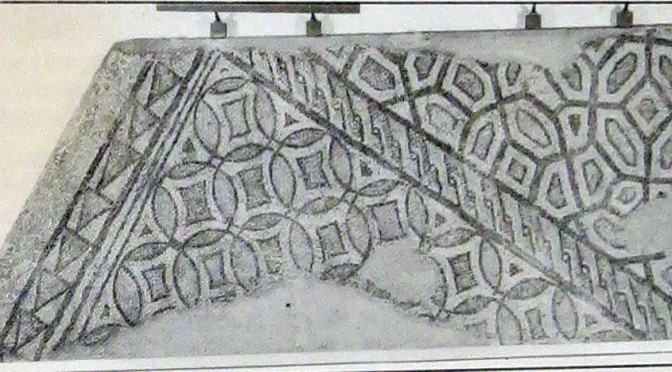

Un segundo horizonte cultural, está documentado con la aparición de los dos mosaicos relacionados a una serie de estructuras, con gran cantidad de elementos de construcción como son tejas planas con ímbrices, tejas curvas, placas de mármol, ladrillos circulares y fijos relacionados con un hipocausto, que podría formar parte de una estructura termal, según la hipótesis de los profesores María Jesús Rubiera y Mikel de Epalza, al relacionar los mosaicos romanos con las estancias de unos baños árabes. Nosotros creemos que no tenemos elementos suficientes para poder hacer esta afirmación, aunque podría ser posible, pues en otros puntos peninsulares se ha constatado la reutilización de las termas romanas como baños públicos en época islámica, al ser el esquema constructivo el mismo; no debemos olvidar que se trata de una aportación del mundo romano a la cultura musulmana.

La decoración geométrica de los pavimentos, realizados con pequeñas teselas de colores negro, blanco, rojo y amarillo, forma motivos de hexágonos y cuadrados, por lo que se puede datar en época severiana, fines del siglo II, primera mitad del III d.C., siendo un tema muy característico del mundo clásico, con perduración hasta la época mudéjar en el siglo XIV.

La aparición de mosaicos policromados en las villas se vincula con un rico propietario, lo que nos lleva a una segunda fase de mayor esplendor en el desarrollo de la villa romana, con la existencia de una rica mansión, con pavimentos de lujo y plaquetas de mármol en las paredes. Los materiales cerámicos, sigillatas Claras C y D, jarritas, ollas y ánforas de clara tipología norteafricana, nos documenta la continuidad funcional de la villa en el Bajo Imperio, enlazando con la etapa tardorromana, en la que se produjo una reorganización del territorio, tras la crisis económica y política del Bajo Imperio, con la concentración de la población en áreas rurales del interior de los valles, ocupando puntos elevados, estratégicamente situados, como Castellarets, con un control visual del territorio y de las vías de comunicación. En nuestro caso la vía natural del Vinalopó, por donde pasaba un ramal de la Vía Augusta, calzada que unía Cádiz con Roma.

La villa estaba ocupada por una familia señorial y un conjunto de colonos y esclavos que trabajaban la tierra, cultivando cereal, vid, olivo, árboles frutales y hortalizas, tendrían obradores como el lagar y los molinos para moler el trigo y la cebada, no faltando los artesanos del hilado, tejiendo lino y algodón, con él harían sus túnicas. Del trabajo del esparto obtendrían zapatos, capazos, cuerdas y esteras, recolectando la miel y las plantas medicinales de nuestros montes. El ganado bovino, lanar y de plumaje no faltaría en sus corrales, practicándose la caza del jabalí, lobos, aves y liebres. Siendo el caracol muy consumido en su dieta diaria.

Productos que cubrirían sus necesidades de autoconsumo, generando un excedente que sería comercializado en las ciudades más próximas, de las que dependían administrativamente. La proximidad a ciudades costeras como el Portus Ilicitanus (Santa Pola), puerto abierto al comercio mediterráneo, facilitaba la entrada a los valles interiores, por la vía del Vinalopó, de productos de lujo y objetos suntuarios, desde el Alto Imperio, sin interrupción, hasta época tardorromana, en que el avance bizantino con la ocupación de importantes ciudades del mediterráneo occidental, interrumpe momentáneamente, estos intercambios comerciales.

En definitiva y para concluir, no nos queda sino destacar la importancia del hallazgo del mosaico romano, al ser el elemento motor que ha impulsado, aunque lentamente, no sólo estudios relacionados con el hábitat romano, del que hoy tenemos un mejor conocimiento, sino también del asentamiento islámico y medieval. Pero todavía quedan grandes interrogantes, que esperamos poder desvelar, en la medida en que se vayan realizando excavaciones sistemáticas en el área del casco antiguo de la población, y salgan a la luz la catalogación y estudio de los trabajos arqueológicos ya realizados.

* Agradecemos a los componentes del Grupo Arqueológico Damaso Navarro, su colaboración y ayuda en pro de la defensa y conservación del patrimonio arqueológico-etnográfico de Petrer. Gracias a ellos hemos podido realizar este trabajo.

GLOSARIO

ÁNFORA. Recipiente de dos asas. Se utilizaba para el transporte y almacenamiento de vino, aceite, garum y salazones de pescado.

CECA, Ciudad que acuña moneda.

CALDARIUM. Parte de las termas donde se tomaba el baño de agua caliente.

DOLIUM. Vasija a modo de gran tinaja, muy usada en Roma para almacenar líquidos y sólidos. Solía enterrarse hasta más de la mitad de su altura, para evitar su fractura y hacer más cómoda la extracción de su contenido.

FRIQIOARIUM. Sala de las termas romanas donde se tomaba el baño de agua fría.

GARUM. Salsa de pescado macerado con sal, de sabor muy fuerte. Era muy apreciado por los romanos.

HIPOCAUSTO. Método de calefacción utilizado por los romanos en las termas. Consistía en un espacio vacío situado debajo del pavimento, por donde circulaba el aire caliente.

IMPERIO, Sistema político Instaurado por Augusto en el año 24 d.C. Se distinguen dos etapas: El Alto Imperio (27-235 d.C.) y el Bajo Imperio (284-476).

LUCERNA. Candil de mecha y aceite. Hay ejemplares en cerámica y bronce.

MOSAICO U OPUSTESELLATUM. Pavimento formado por pequeñas piezas cúbicas, denominadas tessellas, que pueden ser de mármol, de piedra caliza y de pasta vitrea. Forman dibujos y solían colocarse en habitaciones de lujo.

ROMANIZACIÓN. Proceso de Implantación de la organización y de la cultura romana, en todos los territorios conquistados por Roma.

TEGULA. Teja plana rectangular.

TEPIDARIUM. Sala acondicionada con calefacción. Servia de antesala del caldarium, en las termas.

TERMAS. Baños públicos, con alternancia de baños de agua fría y caliente. Servían también como lugar de reunión y para realizar ejercicios gimnásticos.

TERRA SIGILLATA. Cerámica fina romana, con barniz rojo, hecha a molde, lisa o decorada en bajorrelieve. Este tipo cerámico se empieza a fabricar en Aretio (Italia) de ahí su denominación de «sigillata aretlna». Más tarde se produce en la Galla (Sur de Francia), denominándose «sigillata sudgálica», fabricándose desde el año 45 a.d.C. A finales del siglo I d.C. surgen otros talleres en: Híspanla, «térra sigillata hispánica»; en el Norte de Africa, «sigillata Ciara C y D», hasta finales del siglo V-VI d.C.

BIBLIOGRAFÍA.

ABAD, L.1982: «La pintura romana en España». Sevilla, Alicante.

-1983: «La arqueología romana del Pafs Valenciano: Panorama y perspectivas». Alicante.

•1985(a): «De nuevo sobre los restos romanos de Petrer». Festa-85, Petrer.

•1985(b): «La cultura material romana», en Historia de la Provincia de Alicante, T.M., 277-343.

AA.VV.1989: «Portugal dos orígenes a época romana». Portugal.

BELTRÁN, M. 1990: «Gula de la cerámica romana». Zaragoza.

CARRERAS, M.1986: «El món romá a Badalona». Badalona.

EPALZA, M. – RUBIERA M.J.1984: «El mosaico romano de Petrer y la existencia de unos posibles baños árabes». R.F.M.C., Petrer.

ESPINOSA, A.1984: «Petrer y la Vía Augusta», R.F.M.C., Petrer.

FERNÁNDEZ CASTRO, M.C.1982: «Las villas en España», Madrid.

LLOBREGAT, E.1980: «Nuestra Historia», T.ll, 9-200. Valencia.

MONTESINOS, J.1794: «Compendio Histórico Geográfico de las Iglesias y de los pueblos del Obispado de Orihuela». Manuscrito T.9. Orihuela.

NAVARRO, D.1976: «Antecedentes romanos en la Villa de Petrer», R.F. Patronales, Petrer.

NAVARRO POVEDA, C.1981: «Buscando nuestro pasado». El Carrer, n. 9.

-1986: «Excavación de urgencia realizada en la calle Cánovas del Castillo de Petrer», R.F.M.C., Petrer.

•1990: «Restos de cultura material Ibérica hallados en el casco urbano de la Villa de Petrer». Festa-90, Petrer.

NAVARRO, C. – ALBEROLA, E.1991: «Los Íberos. La Romanización», en Historia de Novelda, 3. Novelda.

PAYA, JOSÉ M 1990 «Posibles orígenes romanos del catastro petrelense». Festa-90, Petrer.

RABANAL, M.1985: «El Alto Imperio», en Historia de la Provincia de Alicante, T.ll, 347-389.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A.1985: «La romanidad tardía», en Historia de la Provincia de Alicante, T.ll, 393-436.

RUBÍ SANZ.1987: «Algunos materiales romanos utilizados en la construcción de los concamerationes», en ORETVM III, 225-236, Ciudad Real.

RIBERA, A.1983: «La arqueología romana en la Ciudad de Valencia». Valencia.

SÁNCHEZ, M.J.ET ALII.1989: «PORTVS ILICITANVS». Santa Pola (Alicante). Valencia.

PREVASTÍ I MONCLUS, M.ET ALII.1988: «Mataró Vil·la Romana». Barcelona.

excelente este post de arqueología, donde puedo ver mas obras en progreso ? tendrán un directorio ?